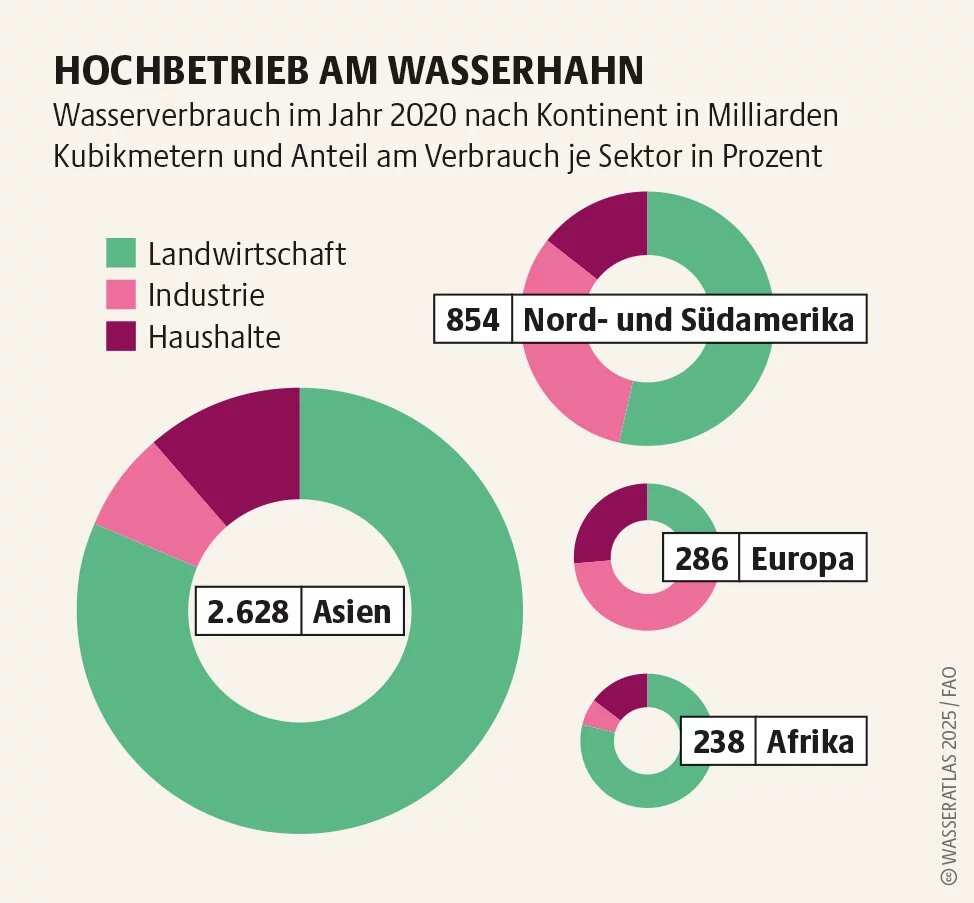

Nirgendwo sonst wird so viel Wasser verbraucht wie in der Landwirtschaft: 72 Prozent des weltweit genutzten Süßwassers wird für die Produktion von Nahrungsmitteln verwendet. Um eine sichere Wasserversorgung zu gewährleisten, die durch die Klimakrise bedroht ist, braucht es politische Initiative.

Regionale Unterschiede beim Wasserbedarf

Pro Jahr werden für die Landwirtschaft fast 3.000 Kubikkilometer Wasser aus Flüssen, Seen und Grundwasserspeichern entnommen. Je nach Region und dortigem Einkommensniveau variiert deutlich, wie hoch der Anteil des von der Landwirtschaft verbrauchten Wassers am Gesamtverbrauch ist. In Ländern mit hohem Einkommen liegt der Anteil der Wasserentnahme für die Landwirtschaft an der Gesamtentnahme bei 41 Prozent, in Ländern mit mittleren und niedrigen Einkommen dagegen bei 80 bis 90 Prozent. 3,2 Milliarden Menschen leben in landwirtschaftlich geprägten Gebieten mit hoher bis sehr hoher Wasserknappheit. Viele davon sind Kleinbäuer*innen, die von zentraler Bedeutung für die landwirtschaftliche Produktivität und Sicherung der Ernährung sind.

Klimakrise und steigender Wasserbedarf

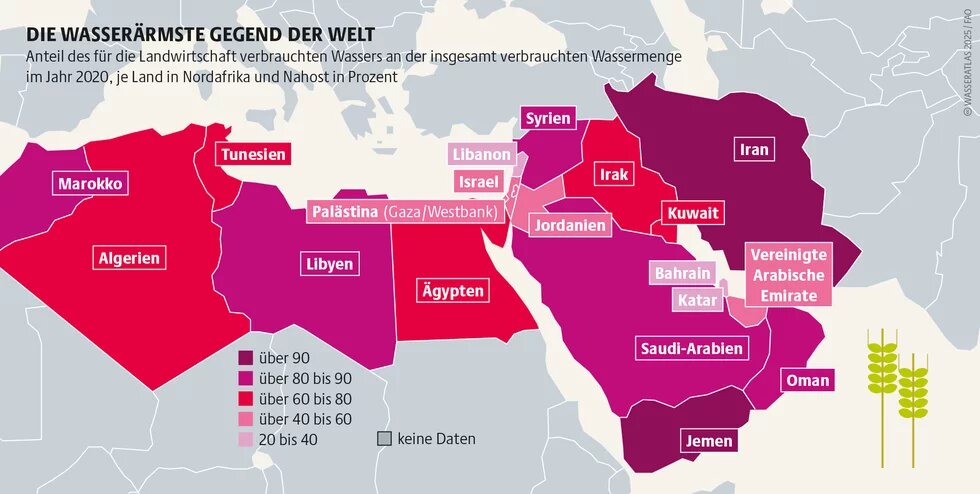

Die Größe der künstlich bewässerten Flächen hat sich nach Angaben der Vereinten Nationen seit 1961 mehr als verdoppelt. Rund 20 Prozent der weltweiten Anbauflächen werden mittlerweile bewässert – diese Flächen allein produzieren 40 Prozent aller Nahrungsmittel. Grund für den gestiegenen Bewässerungsbedarf ist die wachsende Weltbevölkerung. Wetterextreme wie langanhaltende Dürren, die wegen der Klimakrise immer häufiger auftreten, verschärfen die Situation. Besonders betroffen von Wasserknappheit sind der Nahe und Mittlere Osten, Nordafrika, Indien, Nordchina sowie der Südwesten der USA. Der Weltklimarat schätzt, dass der Wasserbedarf für die Bewässerung bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf das Zwei- bis Dreifache ansteigen könnte. Projektionen zeigen, dass der steigende Bewässerungsbedarf in Verbindung mit der erhöhten Verdunstung durch die Klimakrise bis zum Ende des Jahrhunderts die Grundwasservorkommen zunehmend erschöpfen wird.

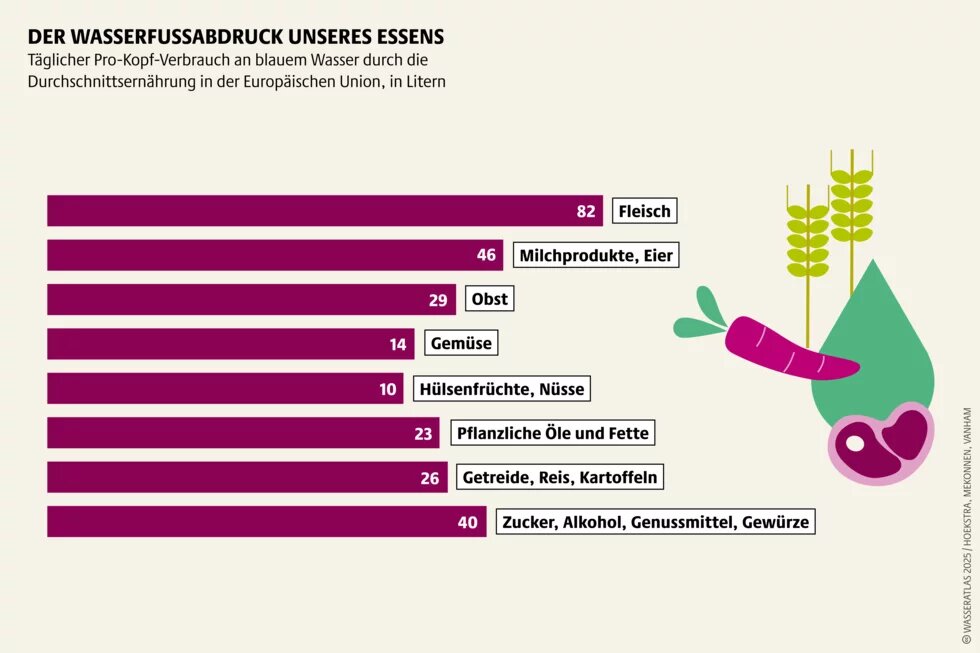

Virtuelles Wasser und Verbrauch

In Punjab, der sogenannten Kornkammer Indiens, ist der Grundwasserspiegel in einigen Regionen in den letzten 30 Jahren um bis zu 40 Meter gefallen. Auf nur 1,5 Prozent der indischen Landfläche werden dort 20 Prozent des Weizens und 12 Prozent des Reises des gesamten Landes angebaut. Für die Bewässerung werden vier Fünftel des nutzbaren Grundwassers verbraucht. Da mehr als 50 Prozent des Grundwassers salzhaltig ist, führt das zu Versalzung von Böden und sinkenden Erträgen. Die steigenden Bewässerungskosten durch immer tiefere Brunnen treiben Bäuer*innen in die Verschuldung. In der Europäischen Union (EU) verbraucht der Agrarsektor ein Viertel des Wassers. In einigen Ländern liegt dieser Anteil deutlich höher, etwa in Spanien mit 82 Prozent. Die Oberflächengewässer und Grundwasserkörper sind dort besonders belastet. Ähnlich sieht es in Frankreich und Italien aus. Zu den wasserreichsten Ländern in Europa zählt Deutschland – mit durchschnittlich 700 bis 800 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und Jahr. Dennoch wird auch in Deutschland immer mehr landwirtschaftliche Fläche bewässert, insbesondere beim Gemüseanbau. Zwischen 2009 und 2022 nahm die bewässerte Fläche um knapp 50 Prozent zu: von 372.700 Hektar auf 554.000 Hektar. Als virtuelles Wasser bezeichnet man jene Menge, die benötigt wird, um die Waren zu produzieren, die wir konsumieren, vor allem Lebensmittel. Jeder Mensch in Deutschland verbraucht am Tag 7.200 Liter virtuelles Wasser. Auf das Jahr gerechnet sind das für ganz Deutschland 219 Milliarden Kubikmeter – fast fünfmal so viel, wie der Bodensee fasst. Nur ein kleiner Teil des in Deutschland verbrauchten virtuellen Wassers stammt von hier. 86 Prozent werden zum Beispiel in Form von bewässerungsintensiven Agrarprodukten wie Gemüse, Früchte, Nüsse oder Reis aus dem Ausland importiert. Zwei Faktoren sind relevant, um den Wasserverbrauch eines Lebensmittels zu bewerten: der Wasserbedarf für die Erzeugung und die Wasserverfügbarkeit im Anbaugebiet. Diese Kombination ergibt den knappheitsgewichteten Wasserfußabdruck. Je größer die Wasserknappheit in der Region, in der die Pflanze angebaut wurde, desto größer fällt der Fußabdruck aus. Prognosen zeigen, dass der Wasserstress in der EU bis 2030 zunimmt, verfügbare Reserven den Bedarf also immer weniger decken können. Um kommenden Generationen eine sichere Wasserversorgung zu ermöglichen, muss daher die Bewässerungslandwirtschaft in ihrer jetzigen Form auf den Prüfstand.

Transparenz beim Wasserfußabdruck

Landwirtschaftliche Betriebe spielen eine Schlüsselrolle im Wassermanagement. Durch Regenwassernutzung, verdunstungsmindernde Bewirtschaftung mit angepassten Anbaukulturen, Bodenschutzmaßnahmen und Agroforstsystemen, die Bäume und Sträucher mit Nutzpflanzen kombinieren, können sie Wasserressourcen schützen und auf Klimaveränderungen reagieren. Damit das gelingt, braucht es finanzielle Anreize, etwa durch wasserbezogene landwirtschaftliche Subventionen. Die EU kann über ihre Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ressourcenschonende Maßnahmen deutlich stärker unterstützen als bislang. Anstatt wie bisher Gelder weitestgehend pro Hektar Fläche zu vergeben, sollten Subventionen den Schutz von Wasser, Natur und Biodiversität honorieren. Die neue EU-Lieferkettenrichtlinie verpflichtet Unternehmen, Verschmutzung zu vermeiden und übermäßigen Verbrauch zu reduzieren – die neue Bundesregierung muss die Richtlinie entschlossen umsetzen. Auch Informationskampagnen und die Pflicht zur besseren Kennzeichnung des knappheitsgewichteten Wasserfußabdrucks auf Lebensmittelverpackungen sind Schritte auf dem Weg zu nachhaltigem Wasserschutz.